Mai 2022 Exposition à Zone d’art (Strasbourg)

Le catalogue de l’exposition

Septembre 2022 Exposition au Château de Boissoudy (Indre)

Fin 2019, commande m’a été passée d’un grand « chemin de table » pour la salle à manger du Château de Boissoudy, dans l’Indre. Il s’agissait de concevoir et réaliser un dessous de verre de grande dimension (275 x 150) pour la table à manger pouvant recevoir 18 convives.

Les fenêtres de la salle à manger donnant sur le parc jonché de feuilles mortes au mordoré desquelles répondait le brun brillant des papiers peints de la salle, cette œuvre « in situ » est née de l’idée d’une continuité entre les murs, la table et le parc comme une sorte d’indéfini parterre de feuilles mortes, une manière de coulée de bronze végétal. Réalisée pendant le confinement, la toile n’est mise en place que cet automne, à la tombée des premières feuilles du parc.

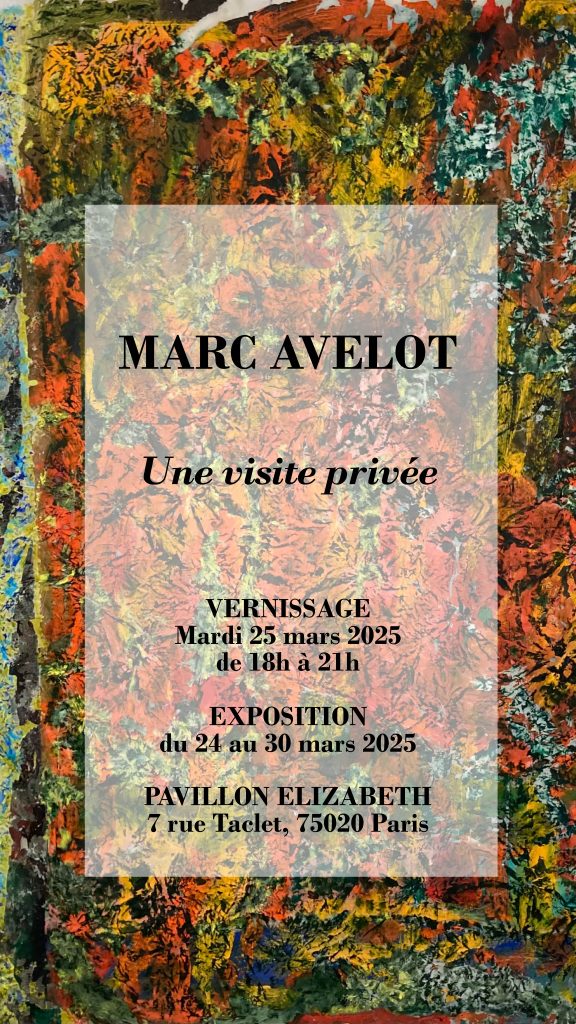

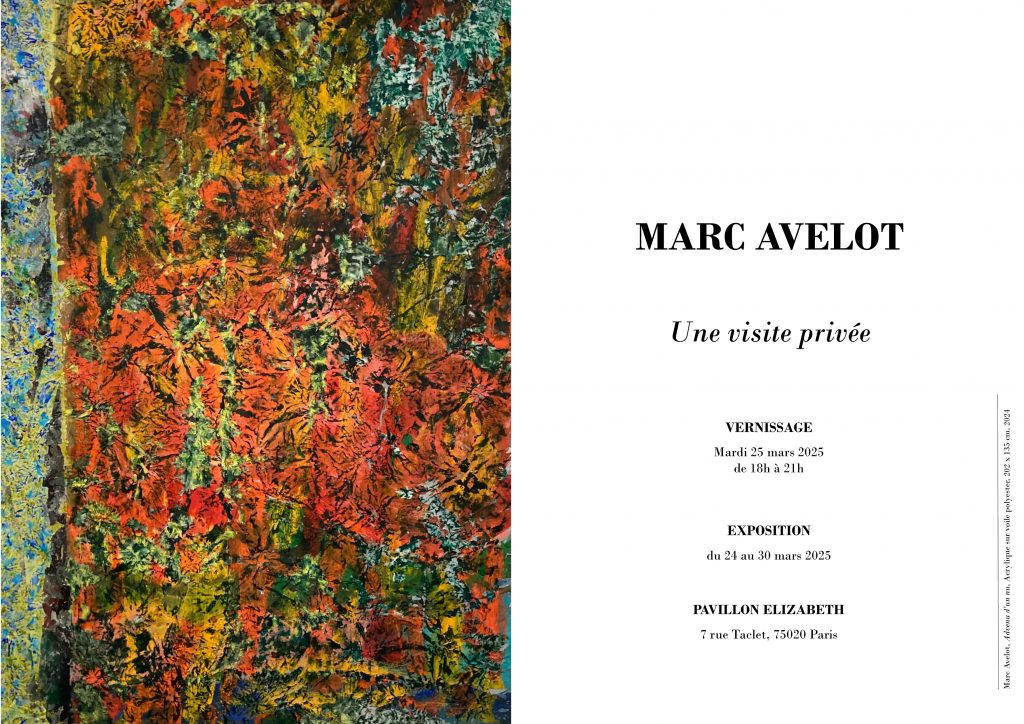

Mars 2025 Exposition Une visite privée

Une visite privée : détournement ou refondation ?

par Nicole Bilous professeur émérite au CTELA (Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des Arts vivants), Université Côte d’Azur

L’histoire est d’autant plus étrange qu’elle paraît marquée au coin de l’évidence. Deux jours d’affilée, j’ai eu le privilège d’assister à la visite de l’exposition Une visite privée de Marc Avelot avec l’intérêt d’un ethnologue découvrant un rite étranger qui lui rappelle sa culture tout en la décadrant. Sa version de la visite privée remet en cause à peu près tout ce que le mot et la chose représentent sur le marché de l’art. Courtier d’art (entre autres activités) bien avant de se mettre à peindre, il a décidé de transformer sa maison de famille en lieu d’exposition durant une semaine. Sa motivation : échapper momentanément d’un côté à la tutelle des musées et des galeries, de l’autre à la gestion du site Internet sur lequel il présente son œuvre pour rencontrer son public sans intermédiaire.

Le visiteur : du spectateur à l’hôte.

Dans le monde de l’art, la visite privée offre une prestation individuelle dont le tarif est à la hauteur de son exclusivité. Elle a sa contrefaçon médiatique dans les reportages télévisés qui donnent l’impression de découvrir seul devant son écran ce que commente le présentateur. Cette attention focalisée sur la personne du visiteur peut faciliter le dialogue. Mais elle reste soumise à la standardisation du discours médiateur. Les artistes présentent rarement leurs œuvres à leurs amis, sauf les soirs de vernissage. La visite privée selon Marc Avelot n’est pas forcément individuelle, on y vient seul ou accompagné. Elle est gratuite et son comportement social n’est pas celui d’un guide mais d’un hôte qui fait les honneurs de sa maison.

Les œuvres sont exposées dans toutes les pièces : chambre, bureau, cuisine, salle à manger, séjour, et même dans les escaliers, ce qui met en valeur à la fois leur spécificité et leur complémentarité. La richesse des échanges entre l’artiste et son visiteur se mesure au nombre des montées et descentes nécessaires pour mener à son terme leur interprétation commune de l’exposition. La visite se termine dans le séjour ou le jardin autour d’un verre et de biscuits. Pourtant, cela n’a rien d’un rite, ni d’un contre-stéréotype de la visite privée ordinaire, car deux dimensions l’ouvrent à l’imprévu. L’une est intime, c’est l’hospitalité, l’autre extime (ouverte sur l’extérieur), c’est l’habitabilité.

En français, l’emploi du mot « hôte » pour désigner à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu fait de l’hospitalité un facteur d’enrichissement réciproque et d’épanouissement personnel. Guy Berger et Augustin précisent : « On trouve dans l’hospitalité, tout à la fois, transformation de l’étranger, de l’ennemi en « accueilli », mais aussi une façon de se ressaisir soi-même, d’avoir pouvoir sur soi, en raison même de la rencontre avec l’autre[1]. Quant à l’habitabilité, elle souligne la différence qui existe en « loger » et « habiter »[2]. La dimension de l’habitat dépasse celle, formelle, du logis avec son métrage, sa disposition et ses commodités. Elle le situe dans son environnement : quartier, ville, mais aussi dans ce qu’il représente comme souvenirs, expériences et projets pour ses habitants. Le Pavillon Elisabeth porte le prénom de la maîtresse de maison. Il est situé à Ménilmontant, dans un coin calme, animé toutefois par les sorties des élèves du collège qui lui fait face. Les trois générations qui s’y sont succédées y ont réalisé de nombreuses transformations. On mesure ce qu’il représente en souvenirs et projets pour son propriétaire. Que des voisins soient venus visiter l’exposition prouve qu’il est assez intégré dans le quartier pour faire de sa maison un lieu d’animation culturelle.

La maison : de l’installation à l’appropriation

L’hospitalité et l’habitabilité ont aussi influencé la stratégie de l’installation qui reposait sur le principe de la transférabilité des œuvres de l’intérieur du peintre à celui des visiteurs, d’abord en pensée, et, si possible, en acte. Tout en respectant les règles habituelles d’éclairage et de disposition dans l’espace des œuvres, elle privilégiait la mise en parallèle du fonctionnement domestique des lieux et du fonctionnement esthétique des œuvres. Elle s’appuyait sur l’habitabilité pour donner envie aux visiteurs de les transférer dans leur propre intérieur. Mais ils ne pouvaient le faire qu’en se projetant dans un futur où ils leur offriraient l’hospitalité, à elles et indirectement à leur auteur, le nom de l’auteur étant inséparable de l’œuvre. Il leur fallait donc s’imaginer propriétaires d’un ou plusieurs Avelot, et se demander si le choc qu’ils venaient de ressentir au contact d’une ou de plusieurs œuvres exposées supporterait le quotidien de la vie commune et prolongerait sine die la transformation réciproque qui caractérise l’hospitalité.

On éprouve rarement une impression d’intimité quand on visite une exposition. Ici plusieurs détails y concouraient. D’abord c’était une vraie maison, habitée, avec son micro-ondes, son réfrigérateur, sa machine à laver et les courses sur le plan de travail : l’intérieur familier type. Ensuite, les œuvres étaient disposées de façon à suggérer un emplacement similaire dans une autre demeure. Ainsi, dans la chambre parentale, le lit deux places qui faisait face à une porte-fenêtre était surmonté d’une œuvre qui donnait l’impression lorsqu’on était au pied du lit de s’enfoncer dans une futaie, et s’opposait comme un contre-champ à la vue de la porte-fenêtre. Enfin pour réaliser ses œuvres les plus récentes, l’artiste avait utilisé des supports légers : voile polyester, tarlatane, qui flottaient dans l’espace. Certains, empruntés à la grande distribution comme les voilages d’Ikéa, semblaient étrangement familiers. L’effet recherché était celui d’une appropriation mentale, un rêve éveillé provoqué par l’impression d’être comme chez soi et d’y rencontrer des œuvres qui pouvaient s’insérer dans une habitation d’une façon inédite, ne faisant obstacle ni à la vue ni à la circulation, et dialoguant avec les dessins et peintures accrochés aux murs, la diversité des supports mettant en valeur la flexibilité de la démarche artistique.

L’œuvre : du spectacle à l’immersion

La précision et la virtuosité de l’installation faisaient de cette exposition une œuvre en soi. Chaque visite était pour l’artiste l’occasion d’interpréter le pas de deux des allers-retours dans les escaliers avec un ou plusieurs nouveaux partenaires. La métaphore du ballet permet de comprendre les changements que l’installation apportait au mécanisme de la réception esthétique. L’argument était la découverte de l’œuvre, les figures les trajets qui reliaient les œuvres entre elles, les interprètes l’hôte et son ou ses visiteurs. Et ils avaient assez de talent pour renouveler à chaque prestation des rôles convenus et faire du spectacle un événement inoubliable.

La coprésence de l’artiste et du spectateur met fin au hiatus chronologique qui sépare l’expérience de la création de celle de la réception et oblige chacun des partenaires à se livrer à des spéculations sur les desseins de l’autre. Comme le rappelle John Dewey dans L’art comme expérience[3]: « pour percevoir, un spectateur doit créer sa propre expérience qui, une fois créée, doit inclure des relations comparables à celles qui ont été éprouvées par l’auteur de l’œuvre pour avoir quelque chance de le comprendre ».

Dans la visite privée imaginée par Marc Avelot, la compréhension réciproque de l’artiste et du spectateur se construit par le dialogue, silence et respect du silence de l’autre inclus. Mais la mise en situation de l’œuvre qui la fait déjà dialoguer avec elle-même et que son auteur et ses visiteurs interrogent, lui confère aussi le statut d’interlocuteur. Le dialogue devient donc trilogue. La conception scopique de la relation esthétique : celle de l’accrochage qui fait de l’œuvre exposée à la fois un objet, un spectacle et une marchandise, perd la prérogative dont elle jouit dans les galeries et les musées. Le trilogue a pour effet de redistribuer la compétence créative entre l’artiste, l’œuvre et le spectateur. Ils entrent en activité simultanément et interagissent, provoquant le sentiment d’immersion.

L’immersion implique une relation fusionnelle (perte d’identité ou du moins de repères). Elle vaut autant pour le peintre qui redécouvre ses œuvres, que pour le visiteur qui s’y plonge, et pour l’œuvre – au masculin cette fois – au sens de production globale qui dévoile la richesse et la cohérence des pièces qui le composent. L’effet d’immersion est multi-directionnel et s’oppose en cela à la linéarité narrative de la rétrospective. Toutefois immersion ne veut pas dire noyade. Utilisé dans la didactique des langues, le terme insiste sur la nécessité pour maîtriser une langue étrangère de sortir du cadre scolaire et de la pratiquer dans toutes les circonstances de la vie courante. Contraint de se débrouiller par ses propres moyens, le locuteur devient créatif et intègre la langue dans sa vie intime. On aurait tort cependant de croire que le savoir d’expérience s’oppose au savoir enseigné, puisque c’est de leur complémentarité que naissent les compétences. C’est sa compétence que l’artiste met au service de ses visiteurs en détaillant ses techniques, le choix de ses supports et en confiant ses émotions et ses découvertes. C’est sa compétence que le visiteur apporte à l’artiste en posant des questions sur les matières et les techniques et en mettant des mots surs ses impressions. C’est sa compétence que l’œuvre déploie lorsqu’on attire l’attention sur ses échos, ses contrastes, et les impressions qu’elle suscite au lieu de s’en tenir à sa chronologie.

Le développement interactif des compétences esthétiques suscité par l’immersion était un résultat positif – imprévu mais indéniable – de l’exposition. En revanche l’immersion risquait de compromettre le passage du comportement esthétique, qui repose sur l’attention distribuée et l’éveil de la curiosité, à l’attention focalisée qui prélude à l’acquisition d’une œuvre. La pulsion d’acquisition relève de ce que Jean-Marie Schaeffer appelle le « calcul hédonique » qui cherche à prolonger une expérience hédonique positive[4]. Cette réaction caractérise l’achat coup de cœur du visiteur qui emporte une œuvre chez lui sans se demander si elle continuera à lui plaire. Cela ne risquait pas d’arriver dans cette visite privée. En effet son but n’était pas de vendre, même si l’artiste n’y était pas opposé, mais d’offrir – au propre comme au figuré puisqu’elle était gratuite – un moment de formation réciproque entre l’artiste et l’esthète (aïsthésis en grec signifie perception), c’est-à-dire le public. Elle justifiait la distinction que Schaeffer établit entre « artistique » et « esthétique »[5], trop souvent considérés comme synonymes : « lorsque nous sommes engagés dans un processus d’attention, nous adaptons nos représentations au monde alors que lorsque nous sommes engagés dans un faire, nous essayons d’adapter le monde à nos représentations ». Quelques années seulement se sont écoulées depuis que Marc Avelot est entré en peinture à un âge où beaucoup de peintres soit s’arrêtent, soit se répètent. Elles ont été placées sous le signe de l’exploration permanente des idées, pratiques, matières et supports. Tous ces sentiers ont fini par former un territoire. Or ce qui distingue le territoire du terrain, c’est d’être habité par un groupe humain. Tel était donc pour Marc Avelot le but profond de cette exposition éclair : rencontrer un échantillon de tous ceux qui constituaient son public : famille, amis, amateurs, professionnels du milieu artistique ou simples voisins.

Quant à son thème, il relevait de ce que le champ croisé des recherches sur les arts et sur l’autobiographie appelle l’automédialité : « Qu’il s’agisse du medium de l’écriture dans ses multiples formes, supports et dispositifs, ou de tout autre medium (peinture, photographie, musique, danse, théâtre) la notion d’automédialité met en lumière le détour et la nécessaire extériorisation que celui-ci constitue pour médier la relation d’un sujet à lui-même »[6]. Que Marc Avelot ait choisi d’exposer son œuvre dans sa maison de famille confirme l’existence et la force du lien entre le champ automédial et la mémoire autobiographique. Lui-même a décrit son passage de l’écriture à la peinture comme un véritable bouleversement autobiographique : « Né en 1955, Marc Avelot a mené pendant quarante ans, parallèlement à ses activités professionnelles, une vie d’écrivain et d’éditeur. C’est tardivement, à près de 65 ans, qu’il s’engage dans le métier de peintre »[7].

La relation : de la médiation au partage sensible

La coconstruction de l’automédialité et de la conscience autobiographique a sur la communication esthétique une conséquence qui était particulièrement perceptible dans Une visite privée. Lorsque l’artiste et son public entrent ensemble en contact direct avec l’œuvre, l’approche qu’ils en ont n’est pas basée sur des savoirs intellectuels ou mercatiques, mais sur des sensations et des émotions qui les engagent en tant que personnes. L’expression « savoirs sensibles » utilisée dans la description de l’expérience esthétique n’est paradoxale qu’en apparence. Elle rappelle que « le savoir est sensoriel et intellectuel »[8], et que ces deux aspects sont non seulement égaux en importance mais inséparables puisque c’est sur eux que se fonde l’expérience.

L’attention accordée aux savoirs sensibles a deux effets majeurs. Le premier est d’engager à une découverte de l’œuvre à partir de nos sens, ce qui était facilité dans Une visite privée par l’accessibilité. On pouvait tourner autour des expôts, aller de l’un à l’autre, palper certains matériaux. La relation entre l’artiste et ses visiteurs était basée sur la comparaison et le partage de leurs ressentis. Le second effet résulte du premier. Un contact aussi riche et direct périme la notion même de médiation. À la suite de Jean Ricardou j’ai montré que le système qui « interpose des agents culturels entre les fabricateurs et le public » tire sa force du discours sur l’art, et son existence du fossé qu’il crée entre l’artiste et le public, en surélevant le premier et en rabaissant le second[9]. J’ai également précisé que le but de Ricardou n’était pas de supprimer les intermédiaires mais de « faire intérioriser les trois fonctions de producteur, récepteur et médiateur à tous les acteurs de la communication littéraire ». Il en va de même pour la peinture. La visite privée ne visait pas à remettre en cause l’existence et l’utilité des médiateurs artistiques. Ils restent indispensables pour diffuser ce que résume le titre d’un périodique connu : la Connaissance des arts. Quant à l’intériorisation des trois fonctions de la communication esthétique, il faut rappeler que cette visite privée n’était pas celle d’un musée ou de tout autre lieu public, mais de la maison de l’artiste momentanément transformée en lieu d’exposition. Elle constituait une situation méta-esthétique. Le but de la visite n’était pas les œuvres mais la façon dont elles étaient exposées. La production consistait donc à les mettre en valeur dans l’espace et le temps de la visite, la réception à les apprécier dans ce cadre particulier et la médiation à les imaginer dans un autre intérieur. Ces trois exigences ont été partagées par l’artiste et ses visiteurs à partir du croisement de leurs savoirs sensibles : c’est-à-dire sensoriels, intellectuels et subjectifs, et dans un contexte ressenti comme expérimental. Or ce qui caractérise les conduites expérientielles est le besoin d’évaluer régulièrement l’action menée au fur et à mesure que l’on avance dans sa réalisation. C’est ce qu’ont fait l’artiste cicérone et ses visiteurs avec leurs allers-retours exploratoires dans les escaliers. Mais c’est aussi le but global que s’était assigné Marc Avelot : faire le point sur sa trajectoire artistique sous ses principaux angles : créativité, attractivité et visibilité.

Résumons pour finir les résultats de cette rencontre d’un nouveau genre entre l’œuvre, l’artiste et le public. Les deux partenaires se décentrant réciproquement, ils renforcent tous deux leurs compétences relationnelles. L’artiste devient spectateur de son œuvre, non pas tel qu’il l’était pendant la création quand il était son premier spectateur, mais en voyant son œuvre avec les yeux des spectateurs dont il partage les impressions. Il peut donc changer de point de vue. Mais cela peut-il faire du spectateur un artiste ? L’envie de peindre peut lui venir devant cette carrière tardive mais fulgurante et après s’être immergé dans une œuvre à la fois multiforme, cohérente et accueillante. Mais le projet créatif qui bouleverse la vie et que l’on ressent comme une urgence, rien n’est moins sûr. En effet l’envie de créer est d’abord la conséquence directe de l’émotion esthétique puisque le récepteur cherche à prolonger la satisfaction ressentie. C’est cette pulsion qui est à l’origine de l’imitation. Or il est difficile de reproduire une œuvre qui s’est bâtie sur l’exploitation de l’imprévu d’où qu’il vienne : réaction du médium comme envie de détourner une œuvre patrimoniale. L’œuvre d’Avelot serait plutôt du type « démodélisant ». En revanche, elle met en valeur ce qui constitue la spécificité de l’activité artistique, par opposition à l’activité esthétique : la transformation de la matière pour lui donner une forme. Or la matière n’est pas neutre, elle implique le corps et les sens tout autant que l’esprit. Elle devient un partenaire. C’est cette collaboration qui caractérise le travail artistique : il se développe à partir des choix que l’artiste fait dans les réactions de la matière pour y répondre et construire son automédialité.

Conclusion : de l’invitation à l’initiation

Un petit travail pratique avait été prévu pour familiariser le visiteur avec le mécanisme de la construction de l’automédialité artistique et lui montrer que choisir d’exploiter une potentialité d’un support plutôt qu’une autre peut donner naissance à une nouvelle œuvre. Il s’agit du carton d’invitation.

L’invitation

Distribué à tous les visiteurs, il n’avait pourtant rien d’une animation culturelle car il pouvait passer complètement inaperçu si on ne prenait en considération que sa fonction publicitaire. Il en avait pourtant une seconde, celle d’un test d’attention susceptible de faire découvrir la stratégie du bouturage qui consiste à transposer tout ou partie d’une œuvre pour en créer une autre. En effet, le recto du carton présente une photo couleur 21×15 cm qui est une réduction d’Advenu d’un nu, acrylique sur voile polyester 202x135cm[10], l’une des dernières créations de l’artiste (2024). Mais il est positionné verticalement alors qu’Advenu d’un nu l’est horizontalement. Le renversement de position joint à la différence des formats donne l’impression que le grand est devenu une partie du petit. Le tout reproduit le mécanisme déjà présent dans le titre « Advenu d’un nu » qui remonte la chronologie du processus créatif en rapprochant par leur parophonie le mot désignant le processus et celui qui évoque le résultat. L’œuvre initiale faisant partie de l’exposition, il était possible de faire le rapprochement mais le titre mettait déjà sur la voie. Des multiples leçons que l’on peut tirer de cette petite devinette, retenons la plus générale qui est la devise de tous les créateurs : partir de ce que l’on a et essayer toutes les variations possibles sur tous les paramètres, sans oublier l’intermédialité, complément indispensable de la construction de l’automédialité puisqu’elle fait ressortir la spécificité des médialités, – ici l’écriture et la peinture – mais aussi l’intérêt de leur association.

Nicole BIAGIOLI

[1] voir Guy Berger, Augustin Mutuale : l’autre comme question, AUTRE/ALTÉRITÉ/ALTÉRATION, Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique, Christine Delory-Momberger dir., éditions érès, 2019 p. 41).

[2] voir Thierry Paquot : HABITER (L’), Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique, Christine Delory-Momberger dir., éditions érès, 2019, p. 87).

[3] John Dewey, L’art comme expérience, Folio, Gallimard, 2005, p. 110.

[4] Jean-Marie Schaeffer, L’expérience esthétique, Gallimard, 2015, p. 318.

[5] ibid. p. 316.

[6] Christine Delory-Momberger, Jean-Claude Bourguignon : AUTOMÉDIALITE, Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique, Christine Delory-Momberger dir., éditions érès, 2019, p. 38.

[7] L’opsimathe/ marcavelot.fr/biographie-version-2-avec-entretien/.

[8] Carole Baeza : SAVOIRS SENSIBLES Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique, Christine Delory-Momberger dir. Éditions érès, 2019, p. 161.

[9] Nicole Biagioli, « L’atelier d’écriture ricardolien, une utopie durable », p.154, in Écrire pour inventer, Mireille Calle-Gruber, Marc Avelot, Gilles Tronchet dir., Hermann, 2020.

[10] marcavelot.fr/portfolio/advenu-/dun-nu